银杏观察

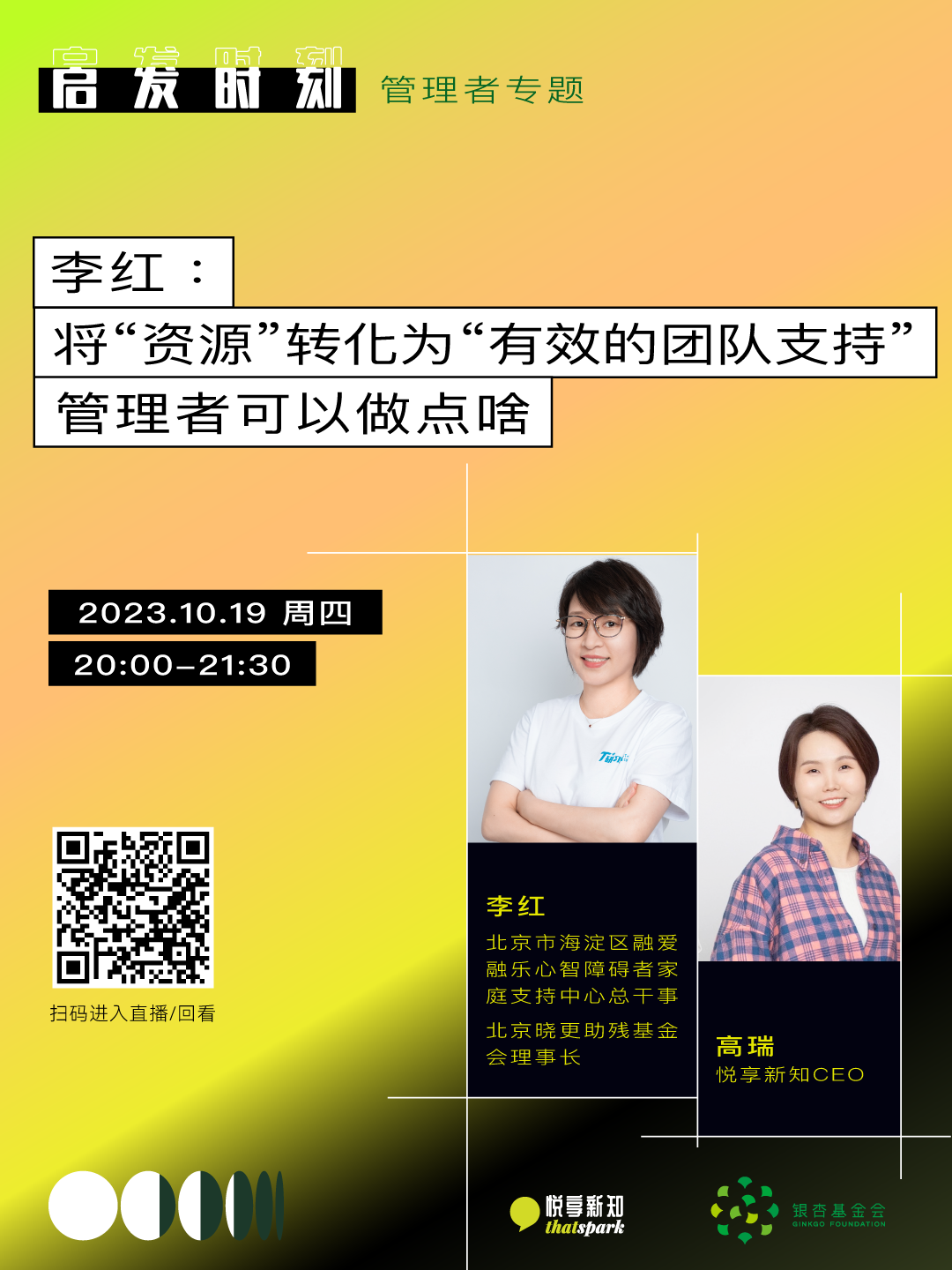

每个人在自己的职业发展道路中完成着一个又一个的突破。而每个突破对于正处于相同场景的伙伴来说,都会是很好的支持资源、引领、慰藉与激发行动。2023年,悦享新知与银杏基金会联合推出《启发时刻》系列主题探索,本期管理者专题,融爱融乐心智障碍者家庭支持中心总干事、2017届银杏伙伴李红分享了她成为管理者一路以来的真实旅程,以及作为管理者如何将“资源”转化为“有效的团队支持”。欢迎扫描文内二维码回看完整版对谈。

以下内容来自北京晓更基金会理事长、北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心的总干事李红在10月19日启发时刻的分享: 将“资源”转化为“有效的团队支持”,管理者可以做点啥。

李红非常真诚地讲述了自己成为管理者一路以来的真实旅程,比如如何与自己内心的“嫉妒”共处,如何从“带着团队往前走”到“为团队干得比我好而开心”,如何调适作为管理者资源过载时的负担感,以及自己对于赋能的底层逻辑和投资团队成长的价值的认识等。

这次对话,也让我们有机会认识到一个更立体的李红。同样,我们也共享着她的相信:

管理和领导力有非常重要的两个点:

一是不管对方是谁,我们之间永远都是平等的,你的任何想法其实都可以表达出来;

二是不要把任何人的局限性设定为是他的意图,每个人都有认知上的行为上的局限,也有意图上的偏差,你要学会把你看到的局限用一种尊重不冒犯的形式去反馈出来。

如果你对此次对话感兴趣,欢迎扫描下图内二维码直接完整回看,也可以阅读下方文字版内容。

李 红: 大家好,我是李红,我同时服务着两个机构,是北京晓更基金会的理事长,也是北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心的总干事。我们这两个机构属于愿景共享的战略共同体,融爱融乐更偏重于为北京本地心智障碍者家庭提供支持,晓更基金会是面向全国的议题型倡导组织。

我之前是一个职业审计师,半路出家做公益,一直深耕残障议题。先在一家国际机构做了七年,2015年加入融爱融乐,后来为了更好纪念融爱融乐的创办人王晓更老师,在其家人及各方支持下发起创办了晓更基金会。

李 红: 我觉得我没有做得特别好,也不想用“管人”这个词,“人是目的”是我想去追求的一种信仰。

我觉得和团队共同成长、支持团队伙伴成长,的确是我自己职业成就感和价值感最大的一个来源点。在我自己的职业发展目标中,我觉得成事儿很重要,几乎每一次面试同事,我都会说我们选的伙伴是人和事相互成就、人和组织相互成就的。

早期的时候我会希望自己带着别人把事儿干好,现在特别愿意看到同事们干得比我好。他们要一干好,我真的有时候会忍不住朋友圈夸一下同事或者晒一下,但又害怕给别人一些思想负担,就设置自己可见。在做事的过程中,同事们的态度和凝聚的那股劲是很能激发我的,能给我带来很真实的兴奋感,成就感和价值感。

我也常和同事说,在做事的过程中你成长了什么,你得到了什么,我们成长了什么,我们得到了什么,可能每次大型的工作任务的复盘、年中年底的谈话,都会这样去探讨。

如果管理者只看到管事和管人的时候,肯定是不舒服的,因为想把事做成的核心的人和其他人之间,大家的主动性、压力感、能力都不同,一定会产生出很多张力出来。但是凝聚在一起,大家就是相互成就,你要把到那个点,之后就不太会被这些东西影响和消耗。

怕“管人”的烦恼很多时候是我们自己给的,因为我们对人先有了假设。很多年轻的同事特别难以冲破的一个迷思行为,就是把你认为对方不好的想象或者假设变成一个可以拿来交流的事或者对话的问题。如果我和同事之间比如对某件事情的判断有差异,我会把评判直接变成当面的对话,尽量让自己不局限在假设之中。

我一直有一个信念,就是不管我发脾气发飙甚至也哭过,但我觉得百分之八九十的同事都特别理解我,我觉得同事们对我的假设是我愿意让他们成长,他们对我的假设是我特别想把这个事儿干成,在这样的好的假设下面,不管我们之间产生什么,不管我用什么样的态度,我的这颗诚挚的心同事们一定能感受的到。

李 红: 转变其实是一步一步的,既随着人的自然成长的一个心态变化,也是随着职业变化以及加入银杏伙伴慢慢转变的。

我回想起小时候自己也是一个有嫉妒心的小女孩,而且嫉妒心永远是针对身边的人。

我原来在国际机构做管理者的时候,坦白讲,一方面希望同事能力强能做事,但偶尔也会有那么一点儿人性中的一些小的不安全感,生怕有些同事超越你。

但是随着人的成长和长大,你爬了一座又一座的山,看到的优秀的人越来越多的时候,就没有心思老去关注或者跟身边的人去较劲儿了。就好象足球一样,年轻的时候肯定特别希望自己进球,但当你把格局定位成我们要赢下这场比赛的时候,你就会希望跟你的队友特别强。

职业的变化是从国际机构到接手融爱融乐成为社会创业者,这时候团队就是你最大的资本,就是你所有的财富,如果要把这事儿干成,你就希望团队这个财富越大越强越好,如果能通过价值观、工作方法体系把同事们组织起来,越不依赖你,才能越有财富,走得越远,真的是有一种发愿和愿力在这里。

加入银杏伙伴认识了很多优秀的CEO,真的更好地启发了我什么是赋能。之前我的领导风格是那种一要干什么事儿就自己往前冲,喊着伙伴们说“跟着我”,而且我会把全套的路径闭环都想得很清楚。

赋能的底层逻辑是你要发自内心的去相信别人有能量,是擅长表达的,是善于表现的,是能扛事儿的,只是我们还没有给到他机会,让他找到发自内心的自我驱动力。作为一个管理者,你要能够驱动大家、激发大家,给到别人成长的空间。

我是一个有点急躁的人,现在也在修炼,开始学着收敛自己那些快速的小智慧和小方法,不急于把想法或答案给出去。

高 瑞: 这种转变其实又回到了跟自己的关系和跟他人的关系。

和自己的关系未见得跟年龄有关,跟你经历的复杂度有关,当你自己能够在多元和复杂中把不同的感觉放在一起,就能够处理好和自己的关系;当你把注意力放在事情上,放在团队有没有成长,能不能更好地往前走,就能够在更为成长的状态和思维模式里去处理和他人的关系。从不安全感到坦然悦纳接受确实是一个转变的、成长的过程。

李 红: 负担感其实来自感性和理性两个方面,当管理者能够搭一个梯子,把外部的丰富资源转化成内部的支持体系,就能够很好地调适资源过载的负担感。

那天聊天说到有时候过多的资源过载地集中在管理者身上,会让我有负担感,其实有两层意思。

一层是情感上,特别感谢资源方给管理者的成长带来了特别多的支持,见了一些世面,有了一些体验等等,但有时候会想如果这些资源能分给同事该多好,就好像小时候吃到什么好东西都会想着要和自己的家人分享一样。

另一层是理性上,很多资源来的时候都明确是要CEO来参加,一方面有些东西从CEO个人来讲并不一定是和他匹配的,另一方面CEO学完了他个人成长了团队跟不上。

所谓资源过载带来的负担感就是有种,“管理者你出去见了大山大河,同事们老守着院里的两棵树”的那种感觉。

对我个人来说,那个时候我感受到了这样的负担感,会让我想到要去搭一个梯子,关注到团队的需要,关注到人的成长,我去把外面的一些资源链接整合给到内部。

当然随着个人的学习的成长,信息口也打开了,尽管公益行业做中间支持型的机构还是比较少的,但也能够发现和辨别更多的对机构发展有价值的资源和机会,与员工成长结合在一起,去分享给他们,或者创造一些机会。

比如我们当时在做志愿者业务转型的时候,我就去思考谁做志愿者管理运营做得最好,我就带着伙伴拜访这些机构,向优秀者去学习,打开同事的眼界。

我觉得机构管理者要把人的成长纳入到组织发展的体系中来,要去投资,要去试错,也不要怕人成长了不留在这个组织。这里其实是三条线:

这个人成长了,对组织有好处;如果他离开了组织,还留在残障议题,对我们这个议题有好处;如果他再往外流失,但还留在公益行业,对我们这个行业也是好的;再退一万步讲,即使他不在公益行业了,他至少也是个进步的人,对我们这个社会也是好的。

所以我觉得机构一定要有预算和资源去积极地投入到团队的成长上,我经常主动地给同事们推荐各路学习资源,磨刀不误砍柴工。

李 红: 投资团队成长有三个关键点:

第一,一个人想要进步和成长你是阻止不了的;

第二,你去成就别人,他一定会带来更多的回馈;

第三,别看短期,要从长期来看,你就能感觉到投资带来的价值和变化。

我觉得当你给到团队同事成长机会的时候,80%的同事都会因为你关注和支持到他的成长,而加深对组织的链接感和使命感。坦白讲,你给同事每个月涨500块的工资,可能不如一年五六千块的成长基金这样的投入对他的帮助更大。

当然这并不意味着我的意思是拿这个方式不给大家涨工资,不是这个概念。而是说同样的成本,你真正关心到一个人的成长是会得回馈的。有些同事因为个人的进修学习的考虑投入来跟我沟通,我很少会单方面站在组织的角度,我会从个人的角度去给他建议,一旦他做了决定,我也会给他尊重和支持。

我觉得一个人的进步真的是特别值得别人去支持的。第一,如果一个人想要进步的成长,你想要去阻止也是阻止不了的;第二,你去成就别人,哪怕他离开了这个组织,我相信他也会以其他的方式来为组织做出贡献和回馈;第三,我觉得同事们不断地出去学习成长见世面带来的是一个正向循环,别看短期,看长期就能感受到变化,感受到投资带来的价值,他会有一个行业观、事业观,而不仅仅是单纯的技能上的成长。

李 红: 我觉得学习成长这件事还是要重视个人的主体性,如果从组织角度出发,逼着团队去学习,与人的成长的初衷反而背道而弛。

我们晓更基金会的团队共建出来的职业价值观有九个字:做自己、能成事、看见人。做自己是指如果做什么事没有自己的主体性,别人怎么也逼不过来。

学习成长也一样,如果我觉得一个机会是好的但是同事没有选,我愿意花时间介绍一下,但不会强迫他去选,没有强扭的瓜。

尽管我觉得参加培训交流,看见行业里别人干的事儿,找到同行同类,能够降低团队同事在行业议题里的孤独感和虚无感,但如果同事没有主体性,只是从组织角度出发去要求他学习成长,你把人放在哪儿了?人应该放在组织的前面。

李 红: 我在这上面可能做得不是特别好,有的时候是偷着乐。

有时候我确实就在一些重要的事情上看到同事们有突破的时候,在一些复盘或者什么也好,我会有意识的把一些同事的这种成长也好或者什么也好会表达出来。

我看见优点的时候会提出来,有的时候是单独告诉某些同事,有的时候是公开的。其实古人言说扬善于公堂,惩恶于密室,我惩恶和扬善有的时候都做得很公开。我们一年两次员工的一对一谈话,我也都会非常坦诚的看见和反馈同事们做的好的地方和做的不足的地方。

我觉得一件事儿我们到底在哪上面有了什么样的成长,哪位同事在哪些方面做的特别的有效,或者是我们又一次什么样的一些突破,这些东西是很重要也是真实存在的,是被大家也看见的,这个是需要说出来的。

李 红: 对于管理者把资源攥在手里不愿意分给团队的情况,要学会分辨这是他的局限还是意图,如果是局限要敢于主动争取机会,如果是意图要考虑是否值得继续一起共事。

对于管理者希望投入的资源起到立竿见影的成长效果,要学会引导对方人的成长和成事是两回事,对学习的理解不要太狭隘。

我不知道这位伙伴说管理者把资源攥在自己手里是一个什么概念,还是回到前面提到的不要预设,假如管理者他是有资源有选择的,你也特别愿意争取,那就发挥你的主体性,积极去向他去表达你有进步的意愿,有学习的意愿。

我觉得不要先把他预设为管理者不愿意让你成长的意图,而是把它判断成他作为管理者的一个局限,Ta可能没有有效看到学习带给组织的价值,你也可以去帮助他的成长。我觉得大部分管理者可能不应该是这样的,他可能没有想那么细,我宁可认为这是他的一个局限性,而不认为他在意图上想阻止或者剥夺谁的成长。

坦白讲,如果你觉得管理者他不愿意你成长,你也要考虑还要不要跟他一起共事,想想这是不是一个值得你去投入成长的一个团队了。

当然,我还是想提醒大家特别是年轻的伙伴,当你在面临管理者的时候,一定要明白他是一个平等的、有局限的你的同伴,如果你觉得你的管理者没有足够地看见你的成长需求的时候,一定要积极主动地去提出来。

如果是管理者希望对学习成长的投入有立竿见影的效果,我觉得还是得回到你自身,你到底获得了什么,你成长了什么,你要让他看见你自己在认知和思考上的提升,至于这些能不能转化为“成事”,还是要去引导对方,人的成长和成事是两回事。

人的学习成长是一个累积的过程,就像高中学的数学我都忘了,但它塑造的是我们的认知框架、学习能力、认知和理解事物的能力,而不是像鲁班学艺教给你马上就把哪个东西做出来,不是有那样的。如果大家把我们成人之后在事业中的学习还理解成“学艺”那就错了,我们对学习的理解不要太偏狭隘。

李 红: 只要你与人沟通,管理就发生了,管理思维其实就是在与人的互动中制造同频的过程。

一方面要自我管理,管理我们对自己角色的认知、对任务的理解,对有效目标的设定,包括不断地看见自己在事情中的局限性,让自己去成长。

另一方面是向上管理、向内管理、平行管理、向外管理,管理与你互动的对方的需求、对方的期待、对方的节奏,确保你们之间信息的有效,最终产生同频。

管理和领导力有非常重要的两个点,一是不管对方是谁,我们之间永远都是平等的,你的任何想法其实都可以表达出来,二是不要把任何人的局限性设定为是他的意图,每个人都有认知上的行为上的局限,也有意图上的偏差,你要学会把你看到的局限用一种尊重不冒犯的形式去反馈出来。

文字内容整理:李洁

封面设计:大宝

排版:蔡蔡